Un "fiume di celluloide" che ha attirato l'attenzione del cinema già dalle sue origini, per raccontare le vicende storiche, umane, sociali e politiche che lo hanno avuto come testimone a dimostrazione di una presenza profonda nell'animo dei suoi abitanti o di chi lo scopre fino a innamorarsene; perché, come afferma un personaggio del film "Prima della rivoluzione" (1964) di Bernardo Bertolucci, "Il Po anche se nascosto dietro gli alberi, uno se lo sente sempre addosso". Il primo film sul Po risale al 1905: è "L'inondazione del Po" a cui, nel periodo del cinema muto, si aggiungono altre opere documentaristiche come "Le sorgenti del Po" (1906), "L'inondazione del Piacentino" (1907), "I disastri delle inondazioni del Piacentino" (1907), "La gittata di un ponte sul Po" (1908), "Crociera motonautica sul Po" (1910) e " La valle del Po" (1911).

Ma il Po ha fatto da sfondo anche a opere di fiction come "Gli ultimi giorni di Pompei" (1908) di Luigi Magni o "Sogno di un tramonto d'autunno", tratto da un poema di Gabriele D'Annunzio, che lo stesso Luigi Magni realizzò nel 1911, ambientandovi alcune scene RELATIVE alle navi IN fiamme. A queste potrebbero aggiungersi altre opere, ma per avere il Po come vero protagonista bisognerà arrivare al 1942, anno di realizzazione del lungometraggio "Ossessione" (1943) di Luchino Visconti e del documentario "Gente del Po" (1943-1947) di Michelangelo Antonioni. Due opere nate sulle rive del grande fiume che sono state fondamentali per il rinnovamento del cinema italiano.

Due opere molto note, ormai mitiche, nate, quella di Visconti, dalla volontà del regista di evidenziare il mondo del sottoproletariato della valle padana, mostrando anche un paesaggio inedito per il cinema italiano, e quella di Antonioni dal desiderio di realizzare un progetto pensato sin dal 1939, reso noto da un articolo dal titolo "Per un film sul fiume Po", poiché quel paesaggio apparteneva al mondo della sua infanzia e giovinezza.

Due opere molto note, ormai mitiche, nate, quella di Visconti, dalla volontà del regista di evidenziare il mondo del sottoproletariato della valle padana, mostrando anche un paesaggio inedito per il cinema italiano, e quella di Antonioni dal desiderio di realizzare un progetto pensato sin dal 1939, reso noto da un articolo dal titolo "Per un film sul fiume Po", poiché quel paesaggio apparteneva al mondo della sua infanzia e giovinezza.

Ritornando a questo, nel 1957 realizza "Il grido": protagonista è un operaio polesano (Steve Cochran), in crisi a causa dell'abbandono della donna con cui ha avuto una figlia, che vaga sugli argini del Po alla ricerca della propria identità. Secondo un critico francese, il film è "prima di tutto un uomo che cammina IN un paesaggio" e quest'immagine rende molto bene il senso del film, la cui storia suggerisce il senso del destino. Un destino che per la scelta del paesaggio in cui la storia si svolge assume una dimensione tragica.

Un altro film ha al centro l'umanità che caratterizza il grande fiume, anche se inserita in una storia di carattere fumettistico funzionale al lancio di Sofia Loren come attrice: è "La donna del fiume" (1955), di Mario Soldati. Quando nella storia irrompe il paesaggio fluviale con la sua vera popolazione, il popolo di quei luoghi intorno al Po, il film assume toni autentici proprio per i volti veri dei personaggi, i pescatori, intorno a cui la vicenda si sviluppa.

Un'umanità da favola troviamo in "Un ettaro di cielo" (1958) di Aglauco Casadio, in cui alcuni pescatori, credendo alle parole di un venditore ambulante (Marcello Mastroianni), comprano un "ettaro di cielo" per impossessarsi del quale pensano di suicidarsi. Una favola ambientata in un paesino sperduto (il film è stato girato nella zona di Codigoro, nel ferrarese), fra acquitrini e paludi, scaturita soprattutto dalla fantasia poetica di Tonino Guerra, che ha collaborato alla sceneggiatura.

Alla favola e alla leggenda s'ispirano alcuni film di Pupi Avati ambientati nel delta padano. Alle tradizioni popolari si lega "Le stelle nel fosso" (1978) in cui, per un rito antico di origini contadine, i cinque componenti di una famiglia, un po' pescatori un po' contadini, sposano insieme una donna arrivata nel loro casolare, di cui tutti s'innamorano. Ma al termine della festa, che Pupi Avati racconta in toni altamente poetici, i cinque uomini si addormenteranno in un sonno eterno: Olimpia, la donna, è la morte.

Alla favola e alla leggenda s'ispirano alcuni film di Pupi Avati ambientati nel delta padano. Alle tradizioni popolari si lega "Le stelle nel fosso" (1978) in cui, per un rito antico di origini contadine, i cinque componenti di una famiglia, un po' pescatori un po' contadini, sposano insieme una donna arrivata nel loro casolare, di cui tutti s'innamorano. Ma al termine della festa, che Pupi Avati racconta in toni altamente poetici, i cinque uomini si addormenteranno in un sonno eterno: Olimpia, la donna, è la morte.

Una leggenda, dai toni thriller, è al centro di un altro film di Pupi Avati, "La casa dalle finestre che ridono" (1976). Un pittore, incaricato di restaurare un immagine di San Sebastiano in un paese vicino al Po, viene perseguitato da fatti strani e inquietanti. Al thriller appartiene anche il film di Carlo Mazzacurati "Notte Italiana" (1988), che narra di intrallazzi politici e speculazioni, ai danni dello stato, legati all'estrazione del metano, in un paesino del Polesine.

Nell'ambito di storie ispirate alla realtà attuale, ricordiamo, sul tema dei rapimenti, "Lungo il fiume" (1990) di Vanna Paoli; sul furto di un vaso etrusco, "Le mosche IN testa" (1991) di Daria Menozzi e Gabriella Morandi; e sul terrorismo, "Donne armate" (1990) di Sergio Corbucci.

Molti altri film hanno come ambiente il Po. Fra quelli che lo utilizzano come protagonista e sfondo delle vicende narrate, figura "Scano Boa" (1962) di Renato Dallara, imperniato sulla vita dei pescatori di un paesino sugli argini del fiume, la cui sopravvivenza si fonda sulla pesca dello storione. Il film, che s'ispira a un romanzo di Gian Antonio Cibotto, ruota intorno alle vicende di una famiglia accusata di portare disgrazia. Allo stesso romanzo di Cibotto s'ispira "Scano-Boa dannazione" (1996) del giovane Giancarlo Marinelli, opera di sapore pasoliniano.

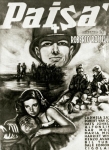

Il Po ha anche vissuto pagine di storia che il cinema ha raccontato. Nel 1946, Roberto Rossellini gira alle foci del Po, nella zona fra Porto Tolle e Scardovari, il sesto episodio di "Paisà" che ricostruisce una dolorosa pagina di storia partigiana. Un film dove, sin dall'inizio, la natura diviene partecipe della tragedia e dove il paesaggio emerge nella sua connotazione precisa, con i suoi canneti, il grande ramo del fiume, i numerosi canali che s'intersecano e sviluppano in una vasta palude.

Il Po ha anche vissuto pagine di storia che il cinema ha raccontato. Nel 1946, Roberto Rossellini gira alle foci del Po, nella zona fra Porto Tolle e Scardovari, il sesto episodio di "Paisà" che ricostruisce una dolorosa pagina di storia partigiana. Un film dove, sin dall'inizio, la natura diviene partecipe della tragedia e dove il paesaggio emerge nella sua connotazione precisa, con i suoi canneti, il grande ramo del fiume, i numerosi canali che s'intersecano e sviluppano in una vasta palude.

Un paesaggio che troviamo anche in "L'Agnese va a morire" (1976) di Giuliano Montaldo che rievoca una pagina della Resistenza con protagonista Agnese (Ingrid Thulin), una lavandaia che diventerà la vivandiera e la staffetta di un gruppo di partigiani. Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Renata Viganò che nel 1949 vinse il premio Viareggio, è un'opera corale in cui il paesaggio diventa protagonista della tragedia.

Pagine di storia nella versione cinematografica di Alberto Lattuada (1948) e nei due sceneggiati televisivi di Sandro Bolchi (1962 e 1970) de "Il mulino del Po", tratti dal romanzo di Riccardo Bacchelli, vasto affresco delle lotte dei mugnai oppressi dalle tasse agli inizi dell'ottocento. Lotte segnate anche dall'alluvione del Po, un drammatico e tragico evento che il cinema ha raccontato anche in "Don Camillo" (1952) e "Il ritorno di Don Camillo" (1953) di Julien Duvivier.

Pagine di storia nella versione cinematografica di Alberto Lattuada (1948) e nei due sceneggiati televisivi di Sandro Bolchi (1962 e 1970) de "Il mulino del Po", tratti dal romanzo di Riccardo Bacchelli, vasto affresco delle lotte dei mugnai oppressi dalle tasse agli inizi dell'ottocento. Lotte segnate anche dall'alluvione del Po, un drammatico e tragico evento che il cinema ha raccontato anche in "Don Camillo" (1952) e "Il ritorno di Don Camillo" (1953) di Julien Duvivier.

Storie di lotte contadine e di fascismo nella bassa emiliana intorno al Po, in "Novecento" (1976) di Bernardo Bertolucci e anche in "La vela incantata" (1982) di Gianfranco Mingozzi, che si svolge nel territorio ferrarese e rodigino nel periodo in cui sullo schermo venivano diffuse attraverso i film Luce le immagini manipolate dal regime. Grande protagonista della lotta partigiana nel territorio del Po intorno a Reggio Emilia, è stata la famiglia di Alcide Cervi. Il cinema ha fatto conoscere la sua storia nel film "I sette fratelli Cervi" (1968) di Gianni Puccini.

Sul Po hanno posato il loro sguardo di poeti i registi Franco Piavoli ed Ermanno Olmi. In "Pianeta azzurro" (1982) e in "Voci nel tempo" (1996), Franco Piavoli evidenzia la suggestione e il fascino del paesaggio padano e la genuinità del modo di vivere della sua gente; mentre in "Lungo il fiume" (1992) Ermanno Olmi snoda un racconto cinematografico alla scoperta delle acque del Po e del mondo che vive sulle sue rive.

Sul Po hanno posato il loro sguardo di poeti i registi Franco Piavoli ed Ermanno Olmi. In "Pianeta azzurro" (1982) e in "Voci nel tempo" (1996), Franco Piavoli evidenzia la suggestione e il fascino del paesaggio padano e la genuinità del modo di vivere della sua gente; mentre in "Lungo il fiume" (1992) Ermanno Olmi snoda un racconto cinematografico alla scoperta delle acque del Po e del mondo che vive sulle sue rive.

Un itinerario, quello di Olmi, dal Monviso alle sorgenti del Po, che coglie le attività dell'uomo, il fluire dei giorni e delle stagioni e il mutare dell'ambiente in una visione religiosa che diventa un viaggio nel mistero della creazione, un viaggio dell'anima. Un'ampia ricognizione del Po l'hanno compiuta anche altri registi. Il viaggio più famoso è quello effettuato per la televisione, nel 1957-1958, dallo scrittore e regista Mario Soldati, titolo: "Viaggio nella Valle del Po". Un viaggio ideato come lungo racconto alla ricerca dei cibi genuini, ma che offre a Soldati la possibilità, accanto alla gastronomia, di evidenziare la vita della provincia, con le sue tradizioni e il suo amore per il fiume.

Innamorati del fiume sono stati alcuni personaggi passati alla storia. Il pittore Ligabue è uno di essi e il cinema lo vede protagonista in alcuni documentari di Raffaele Andreassi ("Lo specchio, la tigre e la paura", 1960; "Antonio Ligabue", 1963) e il recente "I lupi dentro", in cui il pittore viene colto mentre vaga per gli argini, trasferendo poi le sue fantastiche visioni nei quadri. La sua storia è ricostruita, poi, nello sceneggiato televisivo "Ligabue" (1978) di Salvatore Nocita, la cui sceneggiatura è stata scritta da Cesare Zavattini, grande poeta del Po.

Innamorati del fiume sono stati alcuni personaggi passati alla storia. Il pittore Ligabue è uno di essi e il cinema lo vede protagonista in alcuni documentari di Raffaele Andreassi ("Lo specchio, la tigre e la paura", 1960; "Antonio Ligabue", 1963) e il recente "I lupi dentro", in cui il pittore viene colto mentre vaga per gli argini, trasferendo poi le sue fantastiche visioni nei quadri. La sua storia è ricostruita, poi, nello sceneggiato televisivo "Ligabue" (1978) di Salvatore Nocita, la cui sceneggiatura è stata scritta da Cesare Zavattini, grande poeta del Po.

Alcuni documentari, fra cui quelli di Florestano Vancini, Renzo Ragazzi e Renzo Renzi, hanno testimoniato la realtà del Delta del Po negli anni Cinquanta, in cui predominavano situazioni di miseria e gravi condizioni igieniche. La trasformazione del territorio, con il conseguente miglioramento delle condizioni di vita, la troviamo in "Goro 1990" e "Comacchio 1991" di Cesare Bornazzini. Il Delta del Po diventato importante meta turistica è evidenziato da Brando e Folco Quilici in "Ali del Delta", del 1988: seguendo il volo degli aironi, uccelli tipici di questo territorio, i registi immaginano un itinerario artistico, paesaggistico e umano.