Il termine brolo, che compare anche nelle varianti broilo, brollo, broletto, è tipico dell'Italia settentrionale, e in particolare delle regioni comprese fra Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli.

Il termine brolo, che compare anche nelle varianti broilo, brollo, broletto, è tipico dell'Italia settentrionale, e in particolare delle regioni comprese fra Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli. Tale dizione è consueta soltanto nel ferrarese, ma sconosciuta a sud del Reno e nelle altre provincie emiliane. Il brolo indica un giardino o orto, costituito da un impianto di alberi da frutto su un manto inerbito: nel giardino medievale gli alberi potevano coronare una radura inerbita utilizzata per lo svago, mentre nel giardino rinascimentale esso era prevalentemente suddiviso in riquadri inerbiti quadrati o rettangolari, spesso rialzati, all'interno dei quali erano inserite piante da frutto, disposte secondo configurazioni codificate.

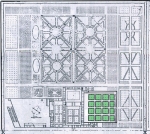

Emerge dalla documentazione consultata, che gli alberi erano collocati nelle fasce perimetrali dei compartimenti, sugli angoli e a distanze fisse, o disposti a croce al loro interno, formando un impianto ben distinto da altri. Questo è ben visibile nella nota mappa (ca. 1590) del giardino di Belriguardo, dove il brolo era suddiviso in sedici compartimenti, ognuno dei quali circoscritto da otto piante disposte sul perimetro (quattro sugli angoli e quattro a metà del lato) e una pianta posta al centro.

La presenza di un broilo è testimoniata al Verginese sin dalla fine del secolo quindicesimo, e confermata nel tempo, così da poter affermare che il giardino indicato nella mappa dell'ingegner Vincenzo Bertoni del 1821 sotto la dizione Orto Padronale fosse anch'esso un giardino di frutti.

La presenza di un broilo è testimoniata al Verginese sin dalla fine del secolo quindicesimo, e confermata nel tempo, così da poter affermare che il giardino indicato nella mappa dell'ingegner Vincenzo Bertoni del 1821 sotto la dizione Orto Padronale fosse anch'esso un giardino di frutti. Il progetto di sistemazione paesaggistica del giardino posto a sud-est del Castello del Verginese nasce dall'indagine storico-paesaggistica, dal rilievo e dalle condizioni ambientali attuali. Esso risponde all' esigenza di valorizzazione delle aree contigue all'edificio e di una fruizione dei luoghi che sia esperienza culturale ed estetica messa a disposizione del pubblico. L'intervento realizzato può essere definito come progetto nuovo su area storica, in quanto non si tratta né di un' operazione di conservazione di un giardino esistente, di cui rimaneva soltanto un'area prativa indifferenziata, né di ripristino a una situazione precisa nel tempo (in questa pagina, in basso).

L' analisi storica ha permesso la caratterizzazione paesaggistica dell'area immediatamente circostante la villacastello, e di quella della campagna circostante, che risponde ancor oggi a importanti valori di conservazione ambientale, in quanto la limitata edificazione ha permesso di mantenerne l' assetto.

L' analisi storica ha permesso la caratterizzazione paesaggistica dell'area immediatamente circostante la villacastello, e di quella della campagna circostante, che risponde ancor oggi a importanti valori di conservazione ambientale, in quanto la limitata edificazione ha permesso di mantenerne l' assetto. Il paesaggio storico circostante il Verginese era segnato innanzitutto dai corsi d' acqua - condotti, scoli o fossi - che determinavano l'ubicazione delle terre emerse o 'dossi', e di conseguenza i tracciati delle strade principali e di quelle di campagna, nonché l'ubicazione dei ponti. Su questi era imperniato un sistema di partitura dei poderi, detti tramidi nella terminologia settecentesca, delineati dalle strade di campagna e dagli allineamenti delle strene, doppie o scempie, ovvero dalle piantate di vite maritata all'olmo, al noce e alla farnia, tipici di queste zone, nonché all'acero campestre, il cui impiego è documentato nel corso del Cinquecento.

Tale assetto sopravvive nella sua struttura di base, sebbene in forma semplificata, poiché molti elementi sono scomparsi.

Si ritiene che il giardino debba riflettere i valori del paesaggio a esso circostante, in particolar modo in quelle parti che con esso vengono a contatto, conservando quel carattere 'campagnolo' che si confà al luogo.

Si ritiene che il giardino debba riflettere i valori del paesaggio a esso circostante, in particolar modo in quelle parti che con esso vengono a contatto, conservando quel carattere 'campagnolo' che si confà al luogo. Nel contempo esso deve distinguersi da questo, in quanto entità diversa nella quale potersi identificare; e non può, pertanto, risolversi nella sola riproposizione del paesaggio agrario.

L'indagine storica e paesaggistica pone in luce la rilevanza degli interventi realizzati fra la seconda metà del Settecento e i primi decenni dell' Ottocento, in particolar modo a opera dei proprietari, i Marchesi Bevilacqua (1764-1821).

È questo un periodo ben documentato, che ci restituisce un'immagine d'insieme della Tenuta del Verginese assai più completa nei dettagli che negli altri periodi storici, da cui emerge l'importanza della villacastello quale centro abitato afferente ai poderi a esso circostanti, inclusi nella Possessione del Palazzo, una fra le cinque costituenti la Tenuta del Verginese.

L'insieme di sistemazioni prative, pascolive, ortive, ma soprattutto dei terreni con sistemazioni irrigue e drenanti, percorsi da strene, è elemento di importanza primaria. È noto, inoltre, che l' accesso alla villacastello di maggior impatto avveniva dalla Strada Pubblica per Maiero, posta a ovest dell'edificio, attraverso un lunga estensione prativa nota come Prato detto della Vedetta, delimitata da filari di olmi, nonché da alberi forti, dolci e da frutto che formavano una spettacolare prospettiva sulla facciata, per uno sviluppo di ca. 400 m. di lunghezza.

L'insieme di sistemazioni prative, pascolive, ortive, ma soprattutto dei terreni con sistemazioni irrigue e drenanti, percorsi da strene, è elemento di importanza primaria. È noto, inoltre, che l' accesso alla villacastello di maggior impatto avveniva dalla Strada Pubblica per Maiero, posta a ovest dell'edificio, attraverso un lunga estensione prativa nota come Prato detto della Vedetta, delimitata da filari di olmi, nonché da alberi forti, dolci e da frutto che formavano una spettacolare prospettiva sulla facciata, per uno sviluppo di ca. 400 m. di lunghezza. Si è ritenuto che tale effetto fosse fondamentale alla fruizione paesaggistica dei luoghi e che dovesse essere, almeno in parte, rievocato nel contesto generale del progetto di sistemazione paesaggistica del Verginese, anche se purtroppo esso si trova oggi quasi interamente fuori dalla proprietà del castello, mascherato da un moderno frutteto.

La sistemazione proposta nella parte occidentale del castello, di prossima realizzazione, prevede due viali alberati che si ricongiungono idealmente al Prato detto della Vedetta, anche se per un tratto alquanto breve, ripristinando un collegamento assiale con il paesaggio circostante.

Tali direttrici proseguono anche sul lato orientale del castello penetrando e suddividendo il brolo in una parte centrale e due laterali.

Tali direttrici proseguono anche sul lato orientale del castello penetrando e suddividendo il brolo in una parte centrale e due laterali.Il giardino, realizzato secondo il modello del brolo, è stato ideato per creare uno spazio di raccordo fra la facciata orientale del castello e la contrapposta torre colombaia in modo da costituire elemento di valorizzazione per entrambe. In particolare, è la parte centrale del giardino a costituire il collegamento fra le due architetture (compartimenti A01-A10), separata da due viali larghi m.6 dai compartimenti laterali B00-B10 e C00-C10.

Questa suddivisione ha permesso di ottenere un giardino principale più elaborato e prezioso nel cuore del brolo, affiancato da due parti dal carattere rustico, rivolte verso la campagna. Queste si distinguono chiaramente, grazie a un sistema di viali organizzato secondo una gerarchia precisa: i due viali laterali, fiancheggiati da alberi di Sorbus domestica, sono i più larghi poiché corrono tangenzialmente ai lati brevi del castello e mirano a collegarsi alle grandi prospettive del paesaggio circostante mentre quello centrale, che collega la facciata del castello alla torre colombaia, è largo quanto il suo vano porta con una funzione di raccordo fra le due architetture.

Il disegno del brolo si è ispirato principalmente a quello dell' Orto Padronale della mappa del Bertoni (1821) e del Giardino nella raffigurazione del Migliari (1762) in sintonia con esempi coevi quali il giardino della Villa di Montesanto e coerente con i modelli più antichi dei broli del Belriguardo e delle raccolte di G. Battista Aleotti antecedenti il 1636. La sistemazione paesaggistica, fondata sulla ripartizione dello spazio in riquadri quadrati e rettangolari, ha deliberatamente riproposto un tipo di progetto tradizionale considerando che quella documentata della seconda metà del Settecento non si discostava dai modelli precedenti.

Questa considerazione ha permesso di sopperire in maniera abbastanza soddisfacente al mancato ritrovamento di una documentazione carto grafica puntuale, relativa ai secoli sedicesimo e diciassettesimo, che avrebbe potuto fornire dati certi.

Questa considerazione ha permesso di sopperire in maniera abbastanza soddisfacente al mancato ritrovamento di una documentazione carto grafica puntuale, relativa ai secoli sedicesimo e diciassettesimo, che avrebbe potuto fornire dati certi.Se, come si è visto, il disegno ricalca abbastanza felicemente sia un eventuale sistemazione cinquecentesca che tardo settecentesca, così l'impianto vegetale si ispira a entrambi i periodi, e ha previsto prevalentemente piante già in uso nei giardini più antichi, ma il cui impiego è stato continuo nel tempo e ancor oggi è presente nei giardini della campagna circostante. La riproposizione di architetture vegetali del paesaggio agrario è stata effettuata nelle aree del giardino che con la campagna sono in contatto, per comprensibili ragioni di sintonia. L' operazione ha, infatti, carattere museale e comporta la conservazione della memoria di pratiche e materiali storici, oggi in via di sparizione, mentre la funzione produttiva è oggi divenuta, in verità, secondaria.

Inoltre si è voluto creare un giardino riconoscibile in quanto tale, con una valorizzazione di tipo orticolo-ornamentale, fruibile dal pubblico che, pur rimanendo nell' ambito della caratterizzazione storica, avesse esigenze di manutenzione relativamente limitate. Per ottenere un effetto credibile sono stati scelti generi e specie vegetali in voga già dalla fine del Quattrocento o dall'inizio del Cinquecento, ma mai decaduti nell'uso anche in tempi successivi, ovvero piante la cui popolarità non è mai diminuita, e che spesso sono entrate a far parte di quei giardini che si usa chiamare vernacolari.

L'inserimento nel contesto del paesaggio agrario è stato realizzato, come già ricordato, con la ricostituzione della strena perimetrale. La strena è stata realizzata inserendo gli alberi con funzione di tutori vivi, intercalati da piante di vite sorrette da pali in castagno, alternando noci, aceri campestri, e inserendo le farnie sugli angoli, come termini segna-confine. Lungo lo Scolo del Verginese sono stati inseriti salici con disposizione a quinquonce sull'argine, che saranno mantenuti con un regime di taglio a capitozza, atto a indurre la crescita di rami giovani per la legatura della vite.

Il giardino è un brolo, con alberi fruttiferi disposti ai margini dei riquadri inerbiti e inseriti a croce anche al loro interno. Sono state inserite cultivar antiche ancora reperibili sul mercato, sia per ragioni di storicità, che per ragioni di resistenza alle malattie, con preferenza per melo, pero, susina, albicocca, ma anche fruttiferi minori, quali i meli-cotogno, i melograni, i sorbi, i noccioli ed i nespoli. Gli alberi da frutto propriamente detti sono conformati a vaso, secondo la forma di allevamento tradizionale precedente l' introduzione della raccolta meccanizzata, che ha comportato la trasformazione degli allevamenti di fruttiferi in forme a parete, con prevalenza di quelle a palmetta. I riquadri inerbiti sono stati realizzati con prato rustico da seme, e così pure i sentieri, che si distingueranno fra di loro per la maggior frequenza di taglio di questi ultimi (una volta alla settimana).

L' intervento orticolo-ornamentale è più rilevante nella parte centrale del giardino (A), posta fra villa-castello e torre colombaia.

Qui l'assetto a 'brolo' è mantenuto, sebbene arricchito da elementi che lo rendono più prezioso. Infatti, la fascia perimetrale dei riquadri inerbiti (A03 -A 10) è costituita da una bordura perimetrale, all' interno della quale sono piantati a distanza fissa gli alberi da frutta, e tre file di erbacee perenni: le due esterne costituite da fragola, quella centrale costituita da una sequenza di perenni da fiore e aromatiche a formare una fioritura continua nel corso della stagione vegetativa.

Nelle interfile, trovano spazio inserimenti di bulbose da fiore, costituite prevalentemente da varietà di narciso e da gigli bianchi. È noto, infatti, che fragole (Fragaria vesca) e i malvoni (Althea rosea), qui ampiamente riproposti, erano coltivati nel giardino nel 1826, pur essendo specie di uso ornamentale antichissimo.